L'ORRORE DELLE FOIBE

Il 10 febbraio è una giornata molto triste per tutti gli italiani e per

l'umanità intera:

è il giorno del ricordo degli atroci massacri di cui per molto tempo si è poco parlato:

I massacri delle foibe.

In questi massacri furono trucidati con spietatezza migliaia di italiani.

Non si sa neppure quanti; si sa solo che furono massacrati perchè italiane o di origine italiana,

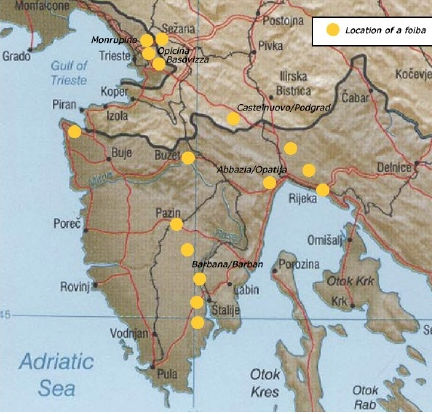

Questi massacri avvennero nella Venezia Giulia e nella Dalmazia ad opera dei titini, (i partigiani jugoslavi di Tito).

E furono delle vere e proprie vendette.

Fino al 2005, anno in cui si cominciò a celebrare il «Giorno del Ricordo», in

memoria dei quasi ventimila

italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe (le fenditure

carsiche usate come discariche) dalle milizie della Jugoslavia di Tito,

alla fine della seconda guerra mondiale, pochi erano a conoscenza di quanto accaduto.

Ma cosa accadde in quel lontano 1945, alla fine della Seconda Guerra mondiale?

Cerchiamo di ricostruire i fatti.

Il 25 luglio 1943, dopo tre anni di guerra, il regime fascista di Mussolini era miseramente caduto

con il conseguente scioglimento del Partito fascista, la resa dell'8 settembre, lo sfaldamento delle nostre Forze Armate.

Nei Balcani, e particolarmente in Croazia e Slovenia, le due regioni balcaniche confinanti con l’Italia,

il crollo dell’esercito italiano aveva fatalmente coinvolto le due capitali, Zagabria (Croazia) e Lubiana (Slovenia).

Qui avevano avuto il sopravvento le forze politiche comuniste guidate da Josip Broz, nome di battaglia «Tito»,

che avevano sconfitto i famigerati "ustascia" (i fascisti croati

agli ordini del dittatore Ante Pavelic che si erano macchiati di crimini orrendi),

La prima ondata di violenza esplose proprio dopo la firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943:

in Istria e in Dalmazia i partigiani jugoslavi di Tito si vendicarono contro i

fascisti che, nell'intervallo tra le due guerre,

avevano amministrato questi territori con durezza, reprimendo e osteggiando le popolazioni slave locali.

Questi territori erano passati all’Italia nel ‘18 ma con l’arrivo del regime fascista era iniziata l’italianizzazione forzata.

Dal ‘29 fu imposto per legge l’uso della lingua italiana nei luoghi pubblici, vennero italianizzati i cognomi a intere famiglie.

Chi non era italiano venne privato dei diritti.

Vennero creati campi di concentramento in cui vennero rinchiusi 100.000 jugoslavi.

Uno dei peggiori lager italiani si trovava sull’isola di Arbe a poche miglia marine da Fiume.

Il 12 luglio ‘42 le truppe italiane fasciste rasero al

suolo il villaggio di Podhum, vicino Fiume e fucilano 91 persone,

chi sopravvisse venne portato al campo di concentramento di Arbe,

dove, dal '42 al '43 il regime fascista internò 30.000 persone, di

cui almeno 1500 morirono di fame ed epidemie

e la maggioranza di queste erano donne e bambini.

E' questo il contesto di violenza che si viveva a Fiume, Trieste e Gorizia nell'estate del 1943.

Con il crollo del regime, i fascisti e tutti gli italiani non comunisti vennero considerati nemici del popolo e per rappresaglia,

prima torturati e poi gettati nelle foibe.

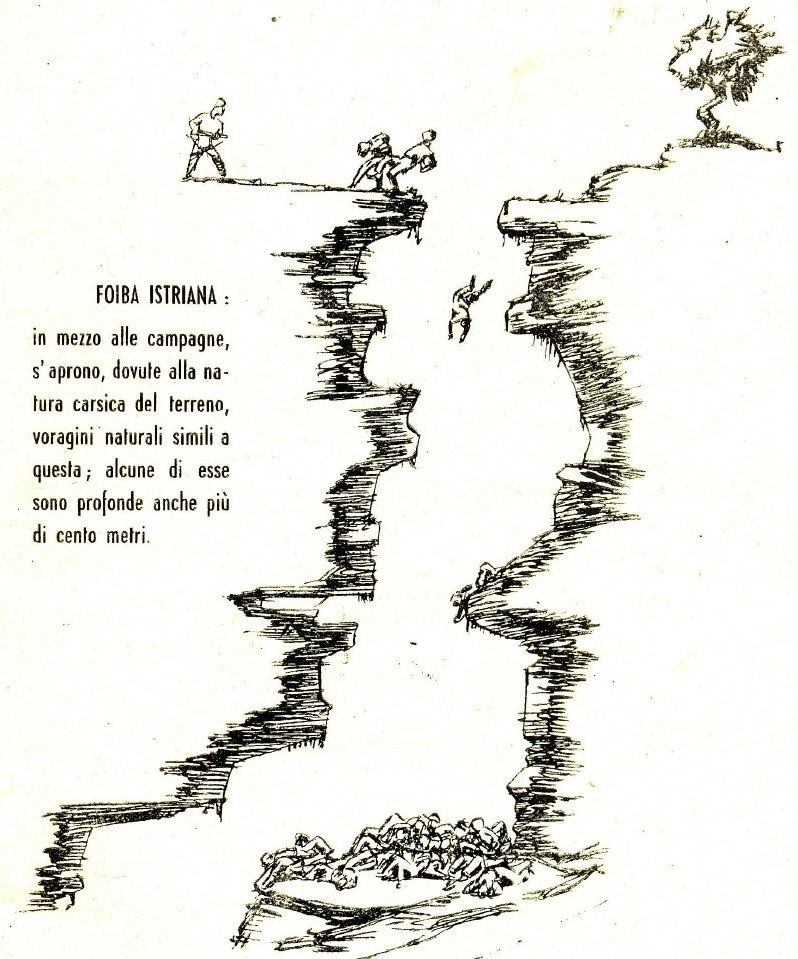

La parola foiba deriva dal latino fovea, fossa: una foiba infatti è un grande inghiottitoio

(o caverna verticale, pozzo) tipico della regione carsica e dell'Istria.

La cavità si restringe scendendo in profondità per poi chiudersi e riallargarsi in un bacino,

una forma che rende difficile la risalita e i soccorsi.

Se ne contano circa 1700 nella sola Istria.

Gli eccidi delle foibe commessi dai partigiani jugoslavi vedevano le vittime spesso gettate vive in queste cavità.

Quando iniziò la pulizia etnica degli italiani siamo ancora nel 1943

e in questa prima ondata di violenza si stima che morirono circa un migliaio di persone.

Le prime vittime di una lunga scia di sangue.

Tito e i suoi uomini, fedelissimi di Mosca iniziarono la loro battaglia di (ri)conquista di Slovenia e Croazia,

senza fare mistero di volersi impadronire non solo della Dalmazia e della penisola d'Istria

(dove c'erano borghi e città con comunità italiane sin dai tempi della Repubblica di Venezia),

ma di tutto il Veneto, fino all'Isonzo.

Fino alla fine di aprile del 1945 i partigiani jugoslavi erano stati tenuti a freno dai tedeschi

che avevano dominato Serbia, Croazia e Slovenia con il pugno di ferro dei loro ben noti sistemi

(stragi, rappresaglie dieci a uno, paesi incendiati e distrutti).

Ma con il crollo del Terzo Reich nulla potè più fermare gli uomini di Tito,

irreggimentati nel IX Korpus, e la loro polizia segreta,

l'OZNA (Odeljenje za Zaštitu NAroda, Dipartimento per la Sicurezza del Popolo).

L'obiettivo era l'occupazione dei territori italiani e lo sterminio della sua popolazione.

Nella primavera del 1945 l’esercito jugoslavo occupò l’Istria (fino ad allora territorio italiano)

e puntò verso Trieste, per riconquistare i territori che, alla fine della prima

guerra mondiale, erano stati negati alla Jugoslavia.

Non aveva fatto i conti, però, con le truppe alleate che avanzavano dal Sud della nostra penisola, dopo avere superato la Linea Gotica.

La prima formazione alleata a liberare Venezia e poi Trieste fu la Divisione Neozelandese del generale Freyberg,

l'eroe della battaglia di Cassino, appartenente all'Ottava Armata britannica.

Fu una vera e propria gara di velocità.

Gli jugoslavi si impadronirono di Fiume e di tutta l’Istria interna, dando subito inizio a feroci esecuzioni contro gli italiani.

Ma non riuscirono ad assicurarsi la preda più ambita: la città, il porto e le fabbriche di Trieste.

La rabbia degli uomini di Tito si scatenò allora contro persone inermi in un bagno di sangue

degno degli orrori rivoluzionari della Russia del periodo 1917-1919.

Non interessava se si trattava di gente che non si era mai occupata di politica o che aveva osteggiato il regime fascista,

l'unica cosa che importava a questi assassini sanguinari era che fosse italiano o di origne italiana.

Tra il maggio e il giugno del 1945 migliaia di italiani dell'Istria, di Fiume e

della Dalmazia furono obbligati a lasciare la loro terra.

Altri furono uccisi dai partigiani di Tito, gettati nelle foibe o deportati nei campi sloveni e croati.

Secondo alcune fonti le vittime di quei pochi mesi furono tra le quattromila e le seimila, per altre diecimila.

Fin dal dicembre 1945 il premier italiano Alcide De Gasperi presentò agli Alleati

«una lista di nomi di 2.500 deportati dalle truppe jugoslave nella Venezia Giulia»

ed indicò «in almeno 7.500 il numero degli scomparsi».

In realtà, il numero degli infoibati e dei massacrati nei lager di Tito fu ben superiore a quello temuto da De Gasperi.

Le uccisioni di italiani - nel periodo tra il 1943 e il 1947 - furono almeno 20

mila; gli esuli italiani costretti a lasciare le loro case almeno 250 mila.

I primi a finire in foiba nel 1945 furono carabinieri, poliziotti e guardie di finanza, nonché i pochi militari fascisti della RSI

e i collaborazionisti che non erano riusciti a scappare per tempo (in mancanza di questi, si prendevano le mogli, i figli o i genitori).

Le uccisioni avvenivano in maniera spaventosamente crudele.

I condannati venivano legati l’un l’altro con un lungo fil di ferro stretto ai polsi e schierati ai margini delle foibe.

i quali, precipitando nell’abisso, morti o gravemente feriti, trascinavano con sé gli altri sventurati, condannati così a sopravvivere per giorni

sui fondali delle voragini, sui cadaveri dei loro compagni, tra sofferenze inimmaginabili.

Alcuni avevano la fortuna di morire subito nella caduta, altri resistevano per ore e ore,

feriti, agonizzando circondati da cadaveri in putrefazione.

Ma l'orrore poteva essere ancora peggiore, perché prima della morte potevano esserci le torture e le sevizie:

nelle fosse carsiche sono state trovate donne stuprate o con il ventre reciso per estrarre il feto che portavano in grembo,

uomini evirati che, prima di essere gettati nelle foibe, venivano costretti a mangiare i propri genitali, cadaveri decapitati,

con la testa dei quali i titini improvvisavano partite a pallone...

Soltanto nella zona triestina, tremila sventurati furono gettati nella foiba di Basovizza e nelle altre foibe del Carso.

Sebbene quest'ultima modalità di esecuzione fosse, solo uno dei modi con cui vennero uccise le vittime dei partigiani di Tito,

nella cultura popolare divenne il metodo di esecuzione per eccellenza e simbolo del massacro.

In realtà la maggior parte delle vittime vennero uccise o morirono di stenti o malattia nei campi di concentramento jugoslavi.

Furono poche le persone che riuscirono a salvarsi risalendo dalle foibe, tra questi Graziano Udovisi, Giovanni Radeticchio e Vittorio Corsi

che hanno raccontato la loro tragica esperienza a emittenti televisive e storici.

«dopo giorni di dura prigionia, durante i quali fummo spesso selvaggiamente percossi e patimmo la fame,

una mattina, prima dell'alba, sentii uno dei nostri aguzzini dire agli altri "facciamo presto, perché si parte subito".

Infatti poco dopo fummo condotti in sei, legati insieme con un unico filo di ferro,

oltre a quello che ci teneva avvinte le mani dietro la schiena, in direzione di Arsia.

Indossavamo i soli pantaloni e ai piedi avevamo solo le calze.

Un chilometro di cammino e ci fermammo ai piedi di una collinetta dove, mediante un filo di ferro,

ci fu appeso alle mani legate un masso di almeno 20 k.

Fummo sospinti verso l'orlo di una foiba, la cui gola si apriva paurosamente nera.

Uno di noi, mezzo istupidito per le sevizie subite, si gettò urlando nel vuoto, di propria iniziativa.

Un partigiano allora, in piedi col mitra puntato su di una roccia laterale, c'impose di seguirne l'esempio.

Poiché non mi muovevo, mi sparò contro.

Ma a questo punto accadde il prodigio: il proiettile anziché ferirmi spezzò il filo di ferro che teneva legata la pietra,

cosicché, quando mi gettai nella foiba, il masso era rotolato lontano da me.

La cavità aveva una larghezza di circa 10 m. e una profondità di 15 sino la superficie dell'acqua che stagnava sul fondo.

Cadendo non toccai fondo e tornato a galla potei nascondermi sotto una roccia.

Subito dopo vidi precipitare altri quattro compagni colpiti da raffiche di mitra e percepii le parole

"un'altra volta li butteremo di qua, è più comodo", pronunciate da uno degli assassini.

Poco dopo fu gettata nella cavità una bomba che scoppiò sott'acqua schiacciandomi con la pressione dell'aria contro la roccia.

Verso sera riuscii ad arrampicarmi per la parete scoscesa e guadagnare la campagna,

dove rimasi per quattro giorni e quattro notti consecutive, celato in una buca.

Tornato nascostamente al mio paese, per tema di ricadere nelle grinfie dei miei persecutori, fuggii a Pola.

E solo allora potei dire di essere veramente salvo.»

Il cuore nel pozzo interpretata fra gli altri da Beppe Fiorello, ben interpreta

il grande dramma delle foibe.

A Fiume, l'orrore fu tale che la città si spopolò.

Interi nuclei familiari raggiunsero l'Italia ben prima che si concludessero le vicende della Conferenza della pace di Parigi (1947),

alla quale - come dichiarò Churchill - erano legate le sorti dell'Istria e della Venezia Giulia.

Fu una fuga di massa. Entro la fine del 1946, 20.000 persone avevano lasciato la città, abbandonando case, averi, terreni.

Ma non sempre i profughi vennero accolti bene in Italia.

E' rimasto drammaticamente famoso il cosiddetto "Treno della vergogna".

Quello che è passato alla storia come “Treno della vergogna” è un convoglio che nel 1947 trasportò da Ancona i profughi provenienti da Pola:

si trattava di esuli italiani che con la fine della Seconda Guerra Mondiale, si ritrovarono costretti

ad abbandonare le loro case in Istria, Quarnaro e Dalmazia.

L’evento è passato alla storia come “esodo istriano“.

All’epoca i ferrovieri lo definirono offensivamente “treno dei fascisti”, definizione emblematica

di tutta la disinformazione e la strumentalizzazione politica che circondò la vicenda.

Domenica 16 febbraio 1947 i profughi partirono da Pola a bordo di diversi convogli, portandosi dietro il minimo indispensabile,

ovvero quel poco che erano riusciti a salvare.

Giunti ad Ancona per gli esuli si rese necessario l’intervento dell’esercito: i militari dovettero proteggerli da connazionali,

militanti di sinistra, che non solo non mostrarono solidarietà, ma li accolsero con avversione e violenza.

Il giorno seguente, di sera, partirono di nuovo stipati in un treno merci già carico di paglia.

Il convoglio arrivò alla stazione di Bologna solo alle 12:00 del giorno seguente, quindi martedì 18 febbraio.

La Pontificia Opera di Assistenza e la Croce Rossa Italiana avevano preparato dei pasti caldi, soprattutto per bambini e anziani.

Ma quando gli esuli erano quasi giunti nella città emiliana, alcuni ferrovieri sindacalisti diramarono un avviso ai microfoni,

incitando i compagni a bloccare la stazione se il treno si fosse fermato.

Allo stop del convoglio ci furono persino alcuni giovani che, sventolando la bandiera con falce e martello,

iniziarono a prendere a sassate i profughi, senza distinzione tra uomini, donne e bambini.

Altri lanciarono pomodori e addirittura il latte che era destinato ai bambini, ormai quasi in stato di disidratazione.

A causa di questi atti vili fu dunque necessario far ripartire il treno per Parma, dove finalmente si riuscì ad andare in aiuto dei profughi

ormai allo stremo delle forze.

Da lì, ripartirono poi per La Spezia, dove furono temporaneamente sistemati in una caserma.

Il dramma delle terre italiane dell’Est si concluse con la firma del trattato di

pace di Parigi il 10 febbraio 1947.

Alla fine, alla conferenza di Parigi venne deciso che per il confine si sarebbe seguita la linea francese:

l’Italia consegnò alla Jugoslavia numerose città e borghi a maggioranza italiana rinunciando per sempre

a Zara, alla Dalmazia, alle isole del Quarnaro, a Fiume, all’Istria e a parte della provincia di Gorizia.

Il primo a scendere nelle cavità in cui erano stati sepolti migliaia di cadaveri,

fu uno speleologo-alpinista, Mario Maffi nel 1957.

Era anche appassionato di fotografia e per questo fu scelto

per una missione segreta sul Carso.

«Il generale mi disse che per una certa missione serviva un ufficiale esperto di grotte e di mine.

Mi disse anche che la missione era coperta dal più assoluto segreto militare, e che era volontaria.

Non ero obbligato ad accettare, e inoltre l’operazione comportava anche un certo rischio».

Alle sue domande gli venne risposto

‘arrivato in fondo lo vedrà.

Nessuno gli spiega dove sta andando e lui non deve fare domande.

Nella caserma dei carabinieri di Monfalcone finalmente viene a sapere quale sarà il suo incarico:

dovrà scendere, assistito dgli speleologi del Gruppo grotte di Monfalcone, nella foiba di Monrupino

«per constatare o meno la presenza di spoglie umane, stimarne la quantità e documentarle con fotografie».

Successivamente dovrà fare lo stesso nelle foiba di Basovizza.

Il giovane militare non ha mai sentito parlare di foibe, anzi quella parola, «foiba»,

la sente per la prima volta all'imbocco della cavità di Monrupino, prima di calarsi giù.

La cavità è formata da due pozzi paralleli, collegati tra loro da un passaggio molto stretto:

dalle rilevazioni effettuate nell’anteguerra risultava che quell’apertura aveva un’ampiezza di dieci metri,

ma quando Maffi la vede erano rimasti appena ottanta centimetri.

Il resto era ostruito dal pietrisco, al di sotto del quale c’erano i cadaveri.

Fui calato con una specie di seggiolino - ricorda - e quando arrivai in fondo mi sentii accapponare la pelle:

tra il pietrisco su cui camminavo spuntavano ossa umane, una mandibola, alcune costole,

l'intero braccio di un bambino che avrà avuto non più di otto anni viste le dimensioni delle ossa».

Come in altre grotte, i corpi degli infoibati erano stati sepolti dalle frane provocate con l’esplosivo:

“Qui e là vedevo spuntare un po’ di stoffa annerita, il tacco di uno scarpone, una mandibola umana.

Mi resi conto che stavo camminando sulle ossa”.

Il Maffei pur avendo a disposizione soltanto una macchina fotografica con un difettoso flash al magnesio,

riuscì comunque a documentare scene impressionanti:

Il giorno successivo fu mandato a Basovizza dove gli fu ordinato di vestirsi in borghese,

gli furono dati documenti falsi e una lettera con su scritto:

da aprirsi solo dopo le ore x”.

Nel foglietto il sottotenente trovò l’indicazione del percorso da seguire per arrivare al luogo stabilito,

la targa della macchina che l’avrebbe aspettato, la parola d’ordine e la controparola.

Una volta lette le istruzioni,gli veniva ordinato di bruciarle insieme alle due buste.

Su una camionetta dei carabinieri gli fecero fare una lunga serie di giri per eludere eventuali inseguitori

o per evitare che potesse,in seguito, riconoscere il percorso,

Una volta arrivati a destinazione, il Maffi fu fatto calare nella foiba:

“In una delle cavità trovai un filo steso che mi sbarrava la strada.

Da buon geniere lo aggirai, perché sapevo che poteva trattarsi di una mina a strappo”.

Le foibe jugoslave “erano cavità poco profonde, tra i quindici e i venti metri. Non c’erano cumuli di resti come a Monrupino,

ma alcune salme erano quasi intatte.

Una in particolare mi colpì, perché era adagiata sopra una cengia, una sporgenza di roccia:

forse la vittima aveva cercato di risalire la grotta, senza riuscirci”.

Di tutte queste attività non è rimasta alcuna documentazione oltre ai rapporti stesi dal protagonista della vicenda

e dal colonnello Bongioanni, ora sepolti in qualche archivio militare.

Fedele alla consegna, per cinquant’anni Maffi ha serbato il silenzio sulla seconda parte dell’operazione,

limitandosi a qualche accenno “da ufficiale a ufficiale” con il padre, colonnello degli Alpini.

Perfino i figli sarebbero venuti a conoscenza dei fatti solo dopo la pubblicazione del volume “1957.

Un alpino alla scoperta delle foibe”, uscito nel 2013 con prefazione di Gianni Oliva.

Oggi i rapporti con la Slovenia sono buoni.

Il presidente Mattarella, guardando al presente, sottolinea come

"Ogni comunità custodisce la memoria delle proprie esperienze più strazianti e le proprie ragioni storiche.

È dal riconoscimento reciproco che riparte il dialogo e l'amicizia, tra le persone e le culture.

Si tratta di valori che abbiamo voluto riaffermare con il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor,

che ringrazio ancora per l'incontro e le iniziative del luglio scorso (2020), in occasione della firma del protocollo d'intesa

per la restituzione del Narodni Dom alla minoranza linguistica slovena in Italia".

Immagini da web il @ appartiene ai rispettivi autori